¡Feliz Año Nuevo!: hoy comienza el ciclo natural en el Hemisferio Sur

¡Feliz Año Nuevo!: hoy comienza el ciclo natural en el Hemisferio Sur

Año a año, hay que escribirlo y memorizarlo, para que se nos vuelva algo natural y cultural: nuestro solsticio de invierno es el inicio real del ciclo de las estaciones en el sur. En el norte, lo festejan a fines de diciembre, como les corresponde. Este es nuestro primer día del año.

Muchísimo de todo lo que hacemos y bastante de lo que somos en el Hemisferio del Sur, lo hemos heredado o nos ha sido impuesto por quienes construyen realidad desde sus sitios de poder de construcción de lo real, allá en el Hemisferio Norte. En ese hemisferio, queda Europa, Norteamérica y Asia; allí vive la mayoría de la población mundial y también la más poderosa.

Desde esos espacios, nos han insuflado cómo debemos ser y quiénes debemos ser. De esos espacios, nos han llegado sus lenguajes, sus dioses, sus aceros y sus sentencias.

Naturalmente, habrá cosas que podemos considerar sanas y constructivas y también cosas que nos debieran resultar innecesarias, excesivas, polémicas o dañinas.

Una fuerte prueba de dominación es, por ejemplo, que creamos que nuestro ciclo vital es el mismo que en el norte, cuando el solsticio de invierno allí, alrededor del 21 de diciembre, ha sido motivo de festejos hermosos y perdurables desde tiempos inmemoriales, con sus fiestas de la cosecha y sus más actuales fiestas de Navidad y Año Nuevo.

¿Por qué en diciembre comemos turrones, garrapiñadas, mantecoles y otras fuentes de grandes calorías? ¿Por qué Papá Noel es tan 'gringo' y está tan abrigado? ¿Por qué tenemos un pino nevado en el living en verano? Pues porque nos ha sido impuesto imitar los festejos norteños.

Sin embargo, nuestro solsticio, viviendo del otro lado del mundo, es sencillamente otro.

Wetripantu

Pues bien, nuestro solsticio de invierno, el día más corto y la noche más larga del año, es el 21 de junio, cuando comienza el viaje de transformación de las semilla, que será luego planta, flores y frutos. Hoy, 21 de junio, se estima que a las 0:31, inicia nuestro Año Nuevo, el Año Nuevo del Sur.

Nuestros mayores, aquellos pueblos que vivieron en estas tierras antes de los barcos, lo sabían y lo festejaban.

En el resto del país y a lo largo y ancho de Sudamérica, fiestas semejantes se sostienen desde hace muchos siglos, con liturgias semejantes, siempre vinculadas a la Tierra y sus dones.

Allí, en los ríos y espejos de agua, celebraban el Wetripantu, el inicio del ciclo estacional. Era una fiesta de purificación y agradecimiento. Se metían en las frías aguas y se bañaban para quitarse de encima todo lo viejo y disponerse para asumir con limpieza y esperanza el nuevo circuito.

Además, era la noche ideal para transmitir de los mayores al resto, de modo oral, la sabiduría de cada pueblo.

Wetripantu era, entonces, purificación, sabiduría y agradecimiento.

Nosotros debiéramos hacer lo mismo, cada solsticio de invierno: promover la reunión familiar y de grupos próximos y purificarnos, aprender y agradecer aquello que tenemos.

De hecho, hay quienes lo hacen. En el oeste argentino, desde hace 19 años, toma envergadura una fiesta virtuosa y vital: el Año Nuevo del Sur.

La fiesta

Hace 19 años, en Mendoza, un músico muy recordado y querido, Valdo Delgado, tuvo la idea de festejar nuestro Año Nuevo, con un evento anual que reuniera recuperación histórica, arte, reflexión, justicia territorial y agradecimiento.

Año tras año, la fiesta se ha sostenido y ha creado conciencia en cada vez más personas que celebran el inicio del ciclo cuando nos corresponde. Por esa hermosa fiesta, han pasado figuras como Liliana Bodoc. Luisa Calcumil, Máximo Arias, Gladys Ravalle, Mariú Carreras, Daniel Ciancio. Fausto Marañón, Osvaldo Chiavazza, Hernán Paz, Ulises Naranjo, Laura Morales, Natacha Gabrielli, María Godoy, Fabián Castellani, Martín Montero, Alejandro Rotta, Sandra Amaya, Analía Garceti, Alejandra Bermejillo, Mariana Matta. Y también grupos como Miles de Años, Chakana, Ensamble Eduardo Pinto, Trío: Öesch-Alcaraz-Patiño, Camino al Pachacuti, Comparsas de candombe y Bandas de Sikuris y caporales bolivianos.

El significado o interpretación de este evento ha variado en las distintas culturas del mundo, pero la mayoría de ellas lo reconocen como un período de renovación y re-nacimiento, que conlleva festivales, ferias, reuniones, rituales u otras celebraciones.1

Tiahuanaco

Los aimaras celebran el 21 de junio de cada año en la ciudadela preincaica de Tiahuanaco el "Willka Kuti", o "retorno del sol". Cientos de personas, visitan a primera hora el templo de Kalasasaya de Tiahuanaco, para asistir a la conmemoración coincidente con el solsticio del invierno austral y el cambio del ciclo agrícola para la siembra en el campo. Se toma como año 0 el 3508 antes de la Era cristiana.6 Cada año se identifican a nivel regional los sitios sagrados y huacas en las que se celebrará el Willka kuti.7 La cultura occidental lo llama Año Nuevo Andino Amazónico.

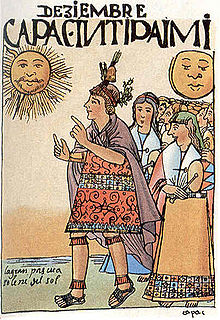

Inti Raymi

El Inti Raymi (o Fiesta del Sol) es una ceremonia religiosa del Imperio inca en honor del dios sol Inti. También marcó el solsticio de invierno y un nuevo año en los Andes del hemisferio sur. Una ceremonia realizada por los sacerdotes incas era la vinculación del sol. En Machu Picchu aún hay una gran columna de piedra llamada Intihuatana, que significa ‘picota del Sol’ o, literalmente, ‘para atar al Sol’. La ceremonia para atar al sol a la piedra era impedir que el sol se escape. Los conquistadores españoles destruyeron todos los demás inti huatana, extinguiendo prácticamente la práctica de vinculación del sol. Pero nunca pudieron encontrar Machu Picchu. Hacia 1572, la Iglesia católica logró suprimir todas las fiestas y ceremonias Inti. Desde 1944 una representación teatral del Inti Raymi se lleva a cabo en Sacsayhuamán (a dos kilómetros de Cusco) el 24 de junio de cada año, atrayendo a miles de visitantes locales y turistas.

La cultura Monte Alto puede tener también una tradición similar.89

Inti Raymi en la Huaca de Chena

La puesta del sol del solsticio de invierno ocurre en un punto clave desde el ushnu de la Huaca de Chena: la intersección del horizonte más cercano (Cerro Chena) y del más lejano (cordillera de la Costa). Además, en esta dirección precisa se encuentra la cumbre del cerro más alto (1166 msnm) que culmina al sur de la cuesta Zapata10 Este detalle podría no ser una coincidencia, sino un requisito topográfico importante, debido a la asociación conocida de los cerros altos con el culto al agua en varias culturas.11

Durante la celebración del Inti Raymi de 2006 en La Huaca, el arqueólogo y andinista Ricardo Moyano, observó la salida del sol y reconoció la depresión en los cerros donde sale el sol, como el sitio llamado Portezuelo del Inca. Hasta ese momento este nombre no tenía explicación. A partir de esa observación, en opinión de Stehberg, podría tratarse de la primera línea de ceque encontrada en Santiago de Chile. En Cuzco, los ceques consistían en líneas imaginarias que partían desde el Coricancha y se dirigían hacia cada huaca, conformando un total de 328 huacas. Cumplían funciones de orden político, social y religioso. El Coricancha era el principal templo de la cultura inca. Al amanecer del equinoccio, el Sol atraviesa la puerta del recinto oriente y cruza el pasillo. Al atardecer realiza el camino inverso. La diagonal del pasillo de acceso señala la línea Norte-Sur. Mediante este sencillo método, y utilizando barro y piedras como materiales de construcción, los astrónomos incas lograban observaciones de gran precisión.

We Tripantu

We Tripantu (siendo we tripantu: ‘nuevo año’ < 'nueva salida del sol' en idioma mapuche) es la celebración del año nuevo mapuche que se realiza entre el 21 de junio y el 24 de junio en el calendario gregoriano. Conforma la noche más larga del año y el momento en que el sol recupera su fuerza y la tierra comienza a renacer.

La celebración consiste en velar en familia durante la noche, esperando el amanecer. Al aparecer el sol se le da la bienvenida y se practica un baño ritual en un río.(Wilkipedia)

Comentarios

Publicar un comentario